Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

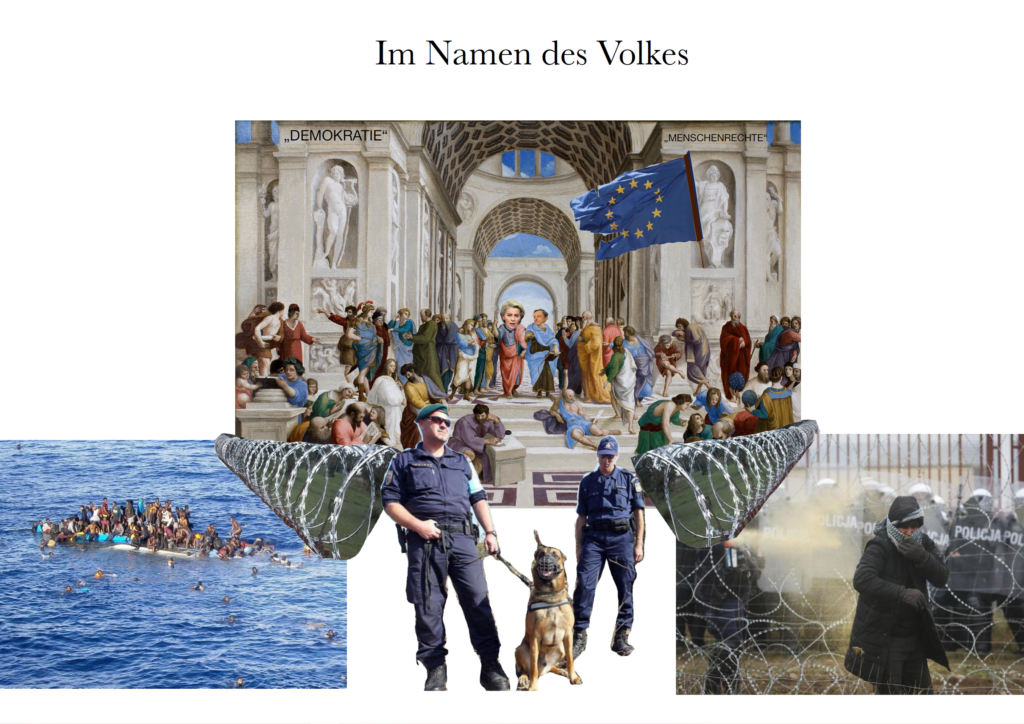

- Die Flüchtlingspolitik der EU im Mittelmeer, von offenen Armen zur Festung Europa

- Die Lage in Libyen, insbesondere in den Internierungslager

- Frontex, Europäische Grenz- und Küstenwachen Agentur

Nächstenliebe ist relativ leicht, aber Fernliebe ist Empathie.

– Friedrich Nietzsche

108,4 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, 40% davon sind unter 18 Jahre alt (Global Trends Report UNHCR 2022). Flucht ist ein globales Thema mit vielen Ursachen, die fast alle eines gemeinsam haben: Der Westen ist auf die eine oder andere Weise und zu einem substanziellen Teil dafür verantwortlich. Aber wie wir alle wissen, ist er, sind wir, ähnlich wie beim Thema Klimakatastrophe, das sehr eng mit dem Thema Flucht verbunden ist, bisher nicht in der Lage oder einfach nicht willens, die entsprechende globale Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung, die sich aus Kriegen und der Zerstörung ganzer Landstriche ergibt und ergeben müsste. Denn sie wird verursacht sei es durch amerikanische Hellfire-Raketen, Bürgerkriege mit CIA-Einmischung, sei es durch Klimawandel und/oder Raubbau an Ressourcen durch westliche Interessen, im Rahmen von sowohl klassischem- als auch Neo-Kolonialismus, und den darauf folgenden verheerenden Oil-Spills, Erdrutschen, Erdbeben et cetera. Trotz rechtlicher Errungenschaften wie uneingeschränktem Asylrecht und dem Versprechen, jedem Menschen, der dies nötig hat und ein Land mit der Bitte um Aufnahme erreicht, ein Leben in Frieden zu ermöglichen, findet die Europäische Union immer mehr Wege, dieses Versprechen zu brechen. Sie tut dies, indem sie Menschen, die ihr Leben in der Hoffnung auf unsere Hilfsbereitschaft riskieren, erst gar nicht europäischen Boden erreichen lässt. Ganz im Gegenteil protestieren viele hier-lebende Menschen gegen die vermeintliche Flüchtlingsflut, gegen Migranten, die ihre Arbeitsplätze stehlen würden, und gegen all die bösen „Terroristen“, „Rapefugees“, „Asyltouristen“ und was nicht noch alles in den Boulevardzeitungen und sozialen Medien zu lesen ist. Bewmerkenswert dabei ist, dass in den Regionen, die die wenigsten Flüchtlinge aufgenommen haben, oft der größte Hass herrscht. Despoten und offen faschistische Parteien und Organisationen hetzen die Menschen auf und Boulevardzeitungen verteufeln aufgrund negativer Einzelfälle eine ganze demographische Minderheit.

Organisationen, die dennoch auf eigene Faust versuchen, Menschen aus Seenot zu retten, die nicht von europäischen Küsten aus in See gestochen sind, werden verteufelt, juristisch verfolgt. Politiker ändern Vorschriften, nur um den Unterhalt von Rettungsbooten zu erschweren, mit denen, oft minderjährigen Menschen, das Leben gerettet wird.

In seinem Theaterstück „Finsternis“ schildert der italienische Autor Davide Enia mit außergewöhnlicher Eloquenz und Realitätsnähe die Erfahrungen, die er machte, als er 2014/15 zu Dokumentationszwecken die italienische Insel Lampedusa besuchte. Er erzählt die Geschichte eines Jungen, der vor dem Krieg in seinem Heimatland flieht. Er erzählt, wie er sich in die Hände von Schleppern begibt, um die Wüste Sahara zu durchqueren. Wer nicht zahlen kann, wird in der Wüste ausgesetzt, nackt, ohne Essen und Trinken, oder sogar getötet, mit einem einzigen Schuss in den Nacken (um Munition zu sparen).

„The Sahara is like the Mediterranean, full of the bones of those who were on the run and tried to cross it. Those who have no money try to challenge the desert by crossing it on foot, armed with nothing but their clothing and a bottle of water that invariably runs out far too soon. They proceed in groups. Groups that crumble like a mosaic, losing pieces. (aus: „Notes on a shipwreck“, von Davide Enia)“

Im Stück erzählt der Junge, dass er nach der Durchquerung der Sahara in Libyen angekommen sei, nur um in einem der Flüchtlingslager zu landen, die in Libyen eher Gefängnissen als Unterkünften ähneln. Hier traf er Menschen aus seiner Heimat, sogar seine Cousine. Diese sei eines Tages im Lager vor seinen Augen von sechs Männern vergewaltigt worden. Anschließend sei einer der Vergewaltiger zu ihm gekommen und habe ihm ein Ohr abgeschnitten, einfach, weil er es konnte.

Nach vier Tagen auf einem Schlauchboot erreicht der Junge Lampedusa. Den Tag, an dem er Lampedusa erreicht, bezeichnet er als seine Wiedergeburt. Die Wiedergeburt eines körperlich und seelisch verletzten Minderjährigen, der in der Hoffnung auf ein Leben ohne Todesangst alles hinter sich gelassen hat, was er kannte und liebte.

Davide Enia beschreibt auch ein Gespräch mit einer Pathologin: „Die Pathologin erzählt mir, dass sie noch heute, Jahre später, mitten in der Nacht erwacht und in Tränen ausbricht. Sie hat die Opfer des Schiffbruchs vom 5.Oktober obduziert, als 500m von der Tabaccara Bucht entfernt ein Kutter gekenterte und sofort unterging. 368 Leichen wurden gefunden. Über 200 Insassen waren stundenlang im Laderaum eingeschlossen. Sie sagt: „Es waren Menschen natürlich, aber sie hatten keine Ähnlichkeit mehr mit Menschen. Ihre Haut war wie Gelatine, sie hat sich abgelöst, aus allen Körperöffnungen drang Wasser, sie sahen aus wie Puppen. Ich weiß, das darf man bei Toten nicht denken. Wir haben den ersten Leichensack geöffnet, darin waren zwei Mädchen. Wir haben ihre Kleidung aufgeschnitten, sie hatten beide zwei T-Shirts übereinander, zwei paar Jeans übereinander zwei paar Strümpfe zwei paar Unterhosen. Sie hatten ihre Reise und ihre Sonntagskleider an, eine Garnitur über der anderen. Wir haben den nächsten Leichensack geöffnet, ein Kind. Kein Körper, der nicht versehrt war, ja Fische, Wangen, Lippen Zunge, Augen. Um sie zu identifizieren, kamen die Verwandten aus Nordeuropa. Anhand eines Armbands, einer Kette. Nicht ein einziges Mal hatte das Foto von jemandem auch nur im entferntesten Ähnlichkeit mit den Aufnahmen, die wir auf den Tisch gelegt haben, nicht ein mal. Ich habe Fotos gesehen von zarten jungen Mädchen, die als Tote vollkommen entstellt waren. Jede Form verloren hatten, das Meer, das Salz, die Fische, das Wasser. Sie haben die Menschen völlig entstellt, ich kann es nicht anders ausdrücken, sie haben sie entmenschlicht.“

Davide Enia vergleicht ihre Körper mit einem Tagebuch. Er beschreibt, wie der Arzt von Lampedusa zu ihm sagt: „Ihr Körper sei wie die Seiten eines Buches, in dem jemand genau beschreibt, was passiert ist. Wir wissen, dass sie in Libyen gefoltert wurden, geschlagen, zu Tode geprügelt, klar. Wir wissen es, weil sie es uns erzählt haben. Aber auch ihre Körper erzählen von Gewalt, all diese Brüche, Wunden, Verstümmelungen. So viel zu den Männern, bei den Frauen ist es noch viel schlimmer. Nicht mal Tiere tun sie an, was sie mit den Frauen machen. Die Frauen sitzen meist in der Mitte des Schlauchboots, dort wo sich die Flüssigkeit ansammelt, eine ganz üble Mischung aus Benzin, Urin und Meerwasser. Viele Frauen leiden unter schlimmsten Verätzungen der Geschlechtsteile. Die medizinischen Untersuchungen ergeben fast alle, dass sie vergewaltigt wurden. Deswegen gibt es auch so viele Schwangere an Bord des Kutters, sie tragen die Frucht ihres permanenten Missbrauchs unter dem Herzen. Was die Körper uns allerdings nicht sagen, ist die Anzahl der Vergewaltigungen, die eine Frau pro Tag erleiden muss und wie viele Tage ihr Leid schon währt. Sie selbst werden es uns irgendwann sagen, nach Jahren, wenn sie über ihr Trauma sprechen können und endlich Worte finden, um das Grauen zu schildern. Nicht mal Tieren tun sie das an, was sie mit den Frauen machen. (Davide Enia, Finsternis)“

Ein anderes Schicksal ist das der 16-jährigen Malaika aus dem Südsudan. Sie erzählt, wie während des Bürgerkriegs ihre Eltern und zwei ihrer vier Geschwister von Soldaten erschossen wurden. Die anderen beiden Geschwister werden entführt und vermutlich zu Kindersoldaten gemacht. Daraufhin macht sie sich allein und zu Fuß auf den Weg in ein Flüchtlingslager im Norden Kenias. Unterwegs wird sie überfallen und vergewaltigt und ist nun mit dem Kind ihres Vergewaltigers schwanger. In ihr Tagebuch schreibt sie: „Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft. Deshalb denke ich darüber nach, das Heiratsangebot von Moses anzunehmen. Er ist zwar schon 45 Jahre alt und ich liebe ihn nicht, aber er könnte mich und mein Kind unterstützen und beschützen.“ (A, Rothenfluh, für Watson, 2016)

Das alles sind keine Einzelfälle. Der Weg nach Europa ist für viele mit unvorstellbaren Entbehrungen verbunden, die niemand leichtfertig auf sich nehmen würde und die von den hier Lebenden oft übersehen werden. Denn niemand spricht gerne über die traumatischen Erinnerungen, die er hinter sich lassen möchte. Viele Menschen in Europa haben eine gewisse Ignoranz oder auch bewusstes Verdrängen gegenüber diesem Leid. Oft auch, weil die Berichterstattung in den Medien eurozentrisch ist und vor allem die negativen Implikationen der Hilfsbereitschaft für den Europäer in den Vordergrund stellt. Das Schicksal der Menschen, die mit dem Verweis auf Wirtschaftsflucht und Asyltourismus abgewiesen werden, wird gar nicht erst thematisiert, obwohl oft viel dramatischere, existenziell bedrohliche Gründe zu ihrer Flucht geführt haben. Man neigt dazu, ihnen ihre Menschlichkeit abzusprechen, indem man sie als Flüchtlingsströme, als abstrakte Bedrohung, als die Anderen, die Fremden klassifiziert. Die Ursachen der Flucht, die zu einem großen Teil eine Folge des westlichen Wohlstands und Konsums aufbauend auf dem Raubbau an den Ressourcen jener Fluchtländer, werden im öffentlichen Diskurs jedoch kaum thematisiert.

Die Differenzierung von Menschen in Wir hier und die Anderen – die Fremden führt zu dem, was man „minimal group phenomenon“ nennt. Es konnte gezeigt werden, dass bereits die zufällige Einteilung in zwei Gruppen dazu führt, dass zufällig ausgewählte Personen die Mitglieder der eigenen Gruppe für wertvoller und ähnlicher halten als die Mitglieder der anderen Gruppe. (Baron, Carey & Dunham, 2011)

Es kommt einem Hannah Ahrendts „Banalität des Bösen“ in den Sinn, sie beschreibt:

„Seit Tagen, ach seit Wochen, bin ich angefüllt.

Angefüllt mit Entsetzen über das, was in diesem Land und in der Welt passiert.

Angefüllt mit Traurigkeit über so viel Hass, Menschenverachtung und Zynismus in diesem Land. Angefüllt mit Enttäuschung über so viel Gleichgültigkeit, Egoismus, Neid, Passivität und Blindheit. Angefüllt mit Scham darüber, wie wir in diesem Teil der Welt uns denen gegenüber verhalten, die in anderen Teilen der Welt häufig nur ausbaden, was wir ihnen eingebrockt haben.

Angefüllt auch mit Wut auf führende Politiker dieses Landes, die von ihren macht- und wirtschaftspolitischen Ambitionen getrieben, nicht in der Lage sind oder schlicht nicht willens sind, zu tun was getan werden muss, wenn man sich morgen noch im Spiegel ins Gesicht blicken können will.“

Ursprünglich im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus geäußert und geschrieben, findet diese Beschreibung der Unfähigkeit, mit diesem Ausmaß an Menschenverachtung und Ignoranz umzugehen, auch in diesem aktuellen Zusammenhang eine nur allzu passende, erschreckende Anwendung. Auch hier mit Blick auf die Grenzen Europas und auf die Ignoranz und Doppelmoral, mit der Menschen „von hier“ und „die anderen“, die nicht hier geboren sind, behandelt werden. Auf die Arroganz, mit der das von sich so überzeugte Europa plötzlich seine Werte, insbesondere den eigentlich unveräußerlichen Wert des menschlichen Lebens segregiert.

Und das, obwohl die UN-Menschenrechtscharta in ihrem Artikel 14, der am 10. Dezember 1948 in einer Resolution der Generalversammlung veröffentlicht wurde, nicht missverstanden werden kann:

1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.

Darüber hinaus muss sich jeder in Europa bewusst sein, dass der materielle Reichtum, die schier grenzenlosen Konsummöglichkeiten und der Überfluss, der unser Leben so angenehm macht, nicht durch den uns zustehenden Anteil an den global vorhandenen Ressourcen ermöglicht wird: Denn ein Deutscher verbraucht im Durchschnitt das Achtfache dessen, was ihm bei globaler Gleichverteilung zustehen würde. Diese Ressourcen werden anderen Menschen genommen. Das Mindeste, was wir zu tun bereit sein sollten, wenn wir offensichtlich nicht bereit sind, diesen Überkonsum einzuschränken, ist, jeden, der alles, was er liebt und kennt, aufgibt, um zu uns zu kommen, als dieser Lebensbedingungen ebenso würdig zu betrachten, wie wir uns allein durch die Tatsache, dass wir hier geboren wurden oder vor ihnen hier waren, für würdig halten.

Hierzu ein Gedicht von der in Somalia geborenen Warsan Shire das die Flüchtlingsthematik aufgreift und in eindrücklicher Weise die Sicht der Fliehenden veranschaulicht:

no one leaves home unless

home is the mouth of a shark

you only run for the border

when you see the whole city running as well

your neighbours running faster than you

breath bloody in their throats

the boy you went to school with

who kissed you dizzy behind the old tin factory

is holding a gun bigger than his body

you only leave home

when home won’t let you stay.

no one leaves home unless home chases you

fire under feet

hot blood in your belly

it’s not something you ever thought of doing

until the blade burnt threats into

your neck

and even then you carried the anthem under

your breath

only tearing up your passport in an airport toilet

sobbing as each mouthful of paper

made it clear that you wouldn’t be going back.

you have to understand,

that no one puts their children in a boat

unless the water is safer than the land

no one burns their palms

under trains

beneath carriages

no one spends days and nights in the stomach of a truck

feeding on newspaper unless the miles travelled

means something more than journey.

no one crawls under fences

no one wants to be beaten

pitied

no one chooses refugee camps

or strip searches where your

body is left aching

or prison,

because prison is safer

than a city of fire

and one prison guard

in the night

is better than a truckload

of men who look like your father

no one could take it

no one could stomach it

no one skin would be tough enough

the

go home blacks

refugees

dirty immigrants

asylum seekers

sucking our country dry

niggers with their hands out

they smell strange

savage

messed up their country and now they want

to mess ours up

how do the words

the dirty looks

roll off your backs

maybe because the blow is softer

than a limb torn off

or the words are more tender

than fourteen men between

your legs

or the insults are easier

to swallow

than rubble

than bone

than your child body

in pieces.

i want to go home,

but home is the mouth of a shark

home is the barrel of the gun

and no one would leave home

unless home chased you to the shore

unless home told you

to quicken your legs

leave your clothes behind

crawl through the desert

wade through the oceans

drown

save

be hunger

beg

forget pride

your survival is more important

no one leaves home until home is a sweaty voice in your ear

saying-

leave,

run away from me now

i dont know what i’ve become

but i know that anywhere

is safer than here

“Home” by Warsan Shire

Die Flüchtlingspolitik der EU im Mittelmeer, von offenen Armen zur Festung Europa

Die sogenannte Mittelmeer- oder Sahelroute ist eine der drei großen Flüchtlingsrouten aus dem globalen Süden nach Europa. Auf dieser Route ist die letzte Etappe, um von Libyen oder Tunesien nach Europa zu gelangen, die Überfahrt über das Mittelmeer. Der Mangel an weniger gefährlichen Möglichkeiten zwingt die Menschen, deren Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben mit dieser Überfahrt verbunden ist, in Schlauchboote. Sie treiben oft tagelang mit immer knapper werdenden Wasser- und Lebensmittelvorräten auf dem offenen Meer, bis sie mit Glück europäische Gewässer und Küsten erreichen und mit dem Betreten europäischen Bodens zumindest theoretisch das Recht haben, in Europa Asyl zu beantragen. Diese Route wird bereits seit den 1990er Jahren genutzt. Aber die Zahl der Flüchtenden steigt weltweit weiter an und wird weiter steigen. u.a. aufgrund der zunehmenden Auswirkungen der Klimakatastrophe im globalen Süden und aufgrund der nicht enden wollenden Kriege des Westens „Gegen den Terror“, die ganze Länder in Schutt und Asche gelegt und auf Jahrzehnte destabilisiert haben, beispielsweise sind hier die (Invasions-)kriege in Nahost zu nennen.

Die erste staatlich koordinierte Rettungsaktion im Mittelmeer begann, kurz nachdem am 3. und 11. Oktober 2013 kurz hintereinander zwei Boote in der Nähe von Lampedusa in Seenot gerieten und mehr als 636 Menschen vor der italienischen Küste ums Leben kamen. Als Reaktion darauf startete der italienische Staat die Operation Mare Nostrum. Mit Hilfe von Militärschiffen, Hubschraubern und Drohnen rettete Italien im Alleingang rund 150.000 Menschen aus dem Mittelmeer. Da das Projekt den italienischen Staat jährlich rund 112 Millionen Euro kostete, bat er die EU um Unterstützung, was diese jedoch mit Verweis auf den sogenannten Pull-Faktor ablehnte. Der Pull-Faktor besagt, dass eine vermehrte Rettung von Flüchtlingen und Hilfsbereitschaft dazu führen würde, dass immer mehr Menschen versuchen würden, über die Mittelmeerroute nach Europa zu gelangen. Wissenschaftlicher Konsens zum Konzept des Pull-Faktors ist jedoch, dass es sich um eine stark überholte Theorie handelt, Sie ist so nicht belegbar, da es keinen empirischen Zusammenhang zwischen der Intensität der Rettungsaktionen und der Zahl der nach Europa kommenden Menschen gibt. Vielmehr legen zahlreiche Studien nahe, dass sogenannte Push-Faktoren, also Umstände, die Menschen erst zur Flucht bewegen, eine weitaus größere Rolle spielen als die nicht nachweisbaren Pull-Faktoren (Gruijters, Steinhilper, 2018).

Aufgrund der mangelnden Bereitschaft der EU, das Projekt zu unterstützen, wurde Mare Nostrum im November 2014 beendet und eine Operation namens Triton I unter der Leitung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, auch FRONTEX genannt, ins Leben gerufen. Der Unterschied zu Mare Nostrum, dessen Einsatzgebiet sich bis zur libyschen Seegrenze erstreckte, ist zudem eine vorrangige Konzentration auf den Schutz der EU-Außengrenzen und nicht wie zuvor bei Mare Nostrum auf SAR (Search and Rescue) und die juristische Verfolgung von Schleppern.

Als im April 2015 erneut 400 Menschen kurz vor der italienischen Insel Lampedusa starben, startete die EU am 18. Mai 2015 zusätzlich zu Triton I die Militärmission EUNAVFORMED, die offiziell am 22. Juni 2015 begann. Diese wurde später in Operation Sophia umbenannt, benannt nach einem Kind, das am 24. August 2015 an Bord eines deutschen Marineschiffes geboren wurde, kurz nachdem die hochschwangere Mutter von der Besatzung des Schiffes im Rahmen der Operation gerettet worden war. Operation Sophia ist eine von der EU koordinierte gemeinsame Rettungsaktion, an der sich 26 EU-Staaten beteiligt haben. Doch auch diese Operation ist heftig umstritten. Wurden im Mai und Juni 2015 noch rund 6.000 Geflüchtete durch eine von Deutschland aus koordinierte nationale Operation gerettet, waren es von Juli bis September nur noch rund 1.600 Menschen. Der Unterschied entstand durch das Inkrafttreten der EU-Operation mit einem anderen Mandat, das den Schwerpunkt der Mission auf die „Aufdeckung und Beobachtung von Migrationsnetzwerken“ legte. Konkret heißt es im Mandat: „Auf hoher See Schiffe anhalten und durchsuchen, beschlagnahmen und umleiten (…)“. Obwohl das Verteidigungsministerium auf Anfrage von Monitor erklärte, dass eine Umleitung in afrikanische Häfen nicht vorgesehen sei, wurde die Formulierung und Umsetzung von der Opposition scharf kritisiert. Trotz Triton I und Operation Sophia gab es 2015 rund 4000 bestätigte Todesfälle und Vermisstenfälle im Mittelmeer.

Ingo Werth, Mitarbeiter auf einem Schiff der zivilen Seenotrettungsorganisation Sea-Watch, berichtet gegenüber Monitor 2015, dass er bei 20 Einsätzen trotz abgesetzter Hilferufe an die Schiffe der Operation Sophia in keinem einzigen Fall Hilfe diesen erhalten habe.

Gleichzeitig sind mit SOS Méditerranée und Sea Watch zivile Hilfsorganisationen entstanden, die in der Summe sehr wahrscheinlich deutlich mehr Menschen aus dem Mittelmeer gerettet haben als die offiziellen Missionen der europäischen Grenzschutz- und Küstenwachenbehörde Frontex namens Triton und die Operation Sofia.

Nicht zuletzt dank der zivilen Rettungsmissionen kamen 2015 rund eine Million Geflüchtete über das Mittelmeer nach Europa. Die hohe Zahl im Jahr 2015 ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum einen darauf, dass die Türkei unter Erdogan in diesem Jahr sehr viele Menschen, die in die Türkei geflohen waren, nach Europa durchgelassen hat und zum anderen darauf, dass Push-Faktoren wie der Arabische Frühling und der Bürgerkrieg in Libyen in diesem Jahr zu sehr vielen Fluchten beigetragen haben. Fluchtursachen sind ein sehr komplexes Thema, auf das ich hier nicht näher eingehen werde, da der Fokus hier auf der EU-Mission im Mittelmeer liegt. Ähnlich verhält es sich mit der Flüchtlingskrise in Europa. Hier ist aber für das weitere Verständnis wichtig, dass durch die Polarisierung und den Rechtspopulismus in vielen Ländern der EU starke rechte Parteien entstanden sind und wie in Italien sogar an die Macht gekommen sind.

2016 kam es dann zu einer Erweiterung der Operation Sophia. Das Mandat wurde um das Ziel erweitert, den Aufbau einer libyschen Küstenwache zu unterstützen und bei der Durchsetzung des UN-Waffenembargos zu helfen. Dies ermöglichte die Ausweitung der Mission in libysche Gewässer.

In den folgenden Jahren wurde die LCG (Libyan Coast Guard) ausgebildet, während es 2016 5.000 und 2017 3.000 bestätigte Todesfälle und Vermisstenfälle im Mittelmeer gab. Der Rückgang der Todesfälle ist weniger auf die Rettung zurückzuführen als auf einen generellen Rückgang der Zahl der Flüchtenden. Die Organisation Pro-Asyl weist darauf hin, dass viele der Toten noch leben würden, wenn die Operation Mare Nostrum fortgesetzt worden wäre.

Die LCG – Die sogenannte libysche Küstenwache

Am 2. Februar 2017 wurde ein Memorandum of Understanding (MoU) zwischen Italien und jener libyschen Regierung unterzeichnet, die von Europa anerkannt wird, die aber nur Teile des Landes, darunter Tripolis, kontrolliert. In diesem Papier sagt Italien Libyen finanzielle Unterstützung bei der Finanzierung der LCG, der notwendigen Infrastruktur und dem Bau von „hosting centers“ zu, in denen „illegal immigrants“, die auf dem Weg nach Europa von der LCG aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht werden, festgehalten werden sollen (MoU Artikel 2/2). Darüber hinaus verpflichtet sich Italien, den Bau einer Grenzschutzanlage im Süden Libyens zu finanzieren und zu unterstützen (MoU Artikel 2/1).

Nachdem die LCG mit EU-Mitteln ausgerüstet und ausgebildet wurde, hat sie im Juli 2018 von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation eine SAR-Zone (search and rescue) zugewiesen bekommen. Das bedeutet, dass die Seenotrettung in den Gewässern vor Libyen nun nicht mehr in der Verantwortung der maltesischen und italienischen, sondern der libyschen Küstenwache liegt. Die Regelung sieht vor, dass die Küstenwache zuständig ist, die offiziell anerkannt ist und sich am nächsten befindet. Hier sind einige Punkte wichtig:

Erstens gibt es eigentlich einen Konsens im europäischen Recht, dass Libyen kein sicheres Land ist und somit libysche Häfen keine sicheren Häfen sind. Das ist wichtig, weil der Seenotretter die Verantwortung für die Geretteten trägt, bis sie in einen sicheren Hafen gebracht wurden. Das ist auch der Grund, warum weder italienische noch maltesische Schiffe Gerettete nach Libyen zurückbringen dürfen. Was aber als sicherer Hafen gilt, entscheidet das MRCC (Maritime Rescue Coordination Center), also die Rettungsleitstelle. Dementsprechend kann die libysche Rettungsleitstelle nun Schiffen der libyschen Küstenwache Tripolis oder andere libysche Häfen als sichere Häfen durchgeben und so können Geflüchtete aus Libyen nun doch nach Libyen zurückgebracht werden, nicht von europäischen Schiffen, sondern von libyschen Schiffen, die von Europa mithilfe des EUTF (Emergency Trust Fund for Africa) im Rahmen des Projekts „Supporting Integrated Border Management and Migration Control in Libya“ finanziert werden. Dies ändert nichts an der Situation der Menschen in Libyen und daran, dass Libyen aus Sicht der EU kein Land ist, das als sicherer Hafen angesehen werden kann, aber in diesem Fall ist es eben die LCG und deren Rettungsleitstelle und nicht die EU, die für diese Entscheidung verantwortlich ist.

Darüber hinaus gibt es dokumentierte Fälle, in denen die LCG die Rettung von Menschen in Seenot aktiv behindert haben soll. Einer dieser Fälle vom 06.11.2017 ist konkret auf einem Video zu sehen: https://forensic-architecture.org/investigation/seawatch-vs-the-libyan-coastguard unter Watch Video ab Minute 18 des Videos. Bei dem gefilmten Vorfall handelt es sich um eine Rettungsaktion, bei der sowohl die NGO Sea-Watch als auch die LCG vor Ort sind. Der direkte Vergleich ist erschreckend. Die Schlauchboote von Sea-Watch, während die LCG ein vorhandenes Schlauchboot gar nicht erst zu Wasser lässt, retten die bereits im Wasser befindlichen Personen. Sie wären wahrscheinlich, wäre nur die LCG in dieser Situation anwesend gewesen, gar nicht gerettet worden, da seitens der LCG keinerlei Bereitschaft zu erkennen ist, diese Personen zu retten. Konkret ist etwa ab Minute 21 zu sehen, wie LCG-Mitarbeiter auf gerettete Geflüchtete an Bord des LCG-Schiffes einschlagen, vermutlich um sie daran zu hindern, vom Schiff zu den ebenfalls vor Ort befindlichen Schlauchbooten von Sea-Watch zu schwimmen. Zudem ist auf dem Video ab Minute 24 zu sehen, wie das LCG-Boot, obwohl eine Person seitlich an einer Leiter am Boot hängt, die Motoren startet und versucht, dem Geschehen zu entkommen. Auch auf ausdrückliche Aufforderung eines italienischen Militärhubschraubers, der sich über dem Geschehen befindet, fährt das Boot der LCG in völliger Ignoranz der lebensbedrohlichen Situation weiter und riskiert damit, wie der Hubschrauber ausdrücklich über Funk mitteilt, die Person in akute Lebensgefahr zu bringen. Das Video stammt aus einer forensischen Videoanalyse aus einem Fall vor dem EUGH, in dem Sea Watch gegen den italienischen Staat klagt. Bei diesem Vorfall starben 20 Menschen (andere Quellen sprechen sogar von 34) und es wird deutlich, wie unterschiedlich die von Italien finanzierte LCG, die von der EU bevorzugte Instanz der Seenotrettung, im Vergleich zu den in Europa kriminalisierten NGOs vorgeht.

Doch nicht nur Geflüchteten begegnet die LCG mit offener Feindseligkeit, auch NGOs, die in der libyschen SAR-Zone operieren, werden immer wieder Opfer von Übergriffen. So berichtet eine Crew von Mission Lifeline (https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-ngo/rescue-ship-says-libyan-coast-guard-shot-at-and-boarded-it-seeking-migrants-idUSKCN1C12I4), dass ein Boot der LCG sie bedroht und in die Luft bzw. ins Meer neben dem NGO-Schiff geschossen habe, als dieses sich weigerte, die gerade geretteten Flüchtenden an die LCG zu übergeben. Zwei Mitarbeiter der LCG gingen sogar an Bord des NGO-Schiffes und forderten die Übergabe der Geflüchteten.

Was ebenfalls kein Vertrauen in die LCG als europäischen Kooperationspartner schafft, ist die Beteiligung von Milizen aus dem libyschen Bürgerkrieg an der LCG. Das UN Panel of Experts on Libya beschreibt in einem Bericht: “Abd al-Rahman Milad (alias al-Bija) is the head of the Zawiya branch of the coast guard (LCG). He obtained this position thanks to the support of Mohammad Koshlaf and Walid Koshlaf. Both had leverage over the coast guard hierarchy, according to internal sources in the coast guard Criminal networks tip off the coastguard to prevent rival gangs from carrying out successful smuggling operations. The coastguard in Zawiya is also involved in the smuggling business.” (UN, Final Report of the Panel of Experts on Libya). Zawiya liegt in der Nähe von Tripolis nahe der tunesischen Grenze am Mittelmeer. Genau diese Abteilung der LCG in Zawiya wird, wie beschrieben, beschuldigt, aktiv am Menschenschmuggel von Libyen nach Italien und Malta beteiligt zu sein. Vorwürfe reichen von Bestechung bis dahin, dass Boote, die kein solches Bestechungsgeld gezahlt haben, abgefangen, ihre Motoren versenkt und die meist stark überfüllten Boote ohne Motor auf dem offenen Meer zurückzulassen werden (Nancy Porsia, ‘Human Smuggling from Libya Across the Sea, 2015-2016’, June 2017).

Aus einem Bericht von Amnesty International mit dem Titel „Libya’s dark web of collusion: Abuses against Europe-bound refugees and migrants“ (Libyens dunkles Netz der Kollusion: Missbräuche gegen Flüchtlinge und Migranten auf dem Weg nach Europa) vom 11. Dezember 2017 geht sogar hervor, dass die LCG gegen einen gewissen Aufpreis, den ein Schleuser zahlen kann, das Boot auf See bis außerhalb der libyschen Hoheitsgewässer eskortiert:

“Bobo [the smuggler] assured us that the navy would not stop us in the sea. He works with the navy. The departure was at 3pm. There was a naval ship that accompanied us. The navy boss was on the boat; he has a small hand. They were six of them; one was on our boat, seated in the back with the captain. The little boat was coming and going. They gave directions on where to go. When we arrived to the international waters, the one in our boat went up with them. They told us a big boat will come and save you. They showed us the way and they left.”

Aussage von Kotos (Name geändert aus Anonymitätsgründen), einem Senegalese, der durch Libyen im März 2017 Italien erreichte und von Amnesty International selbst am 27. Juli in Sizilien interviewt wurde.

Dieses und weitere Interviews lassen sogar auf eine gezielte Zusammenarbeit von Schmugglern, LCG und den Internierungslager in Libyen schließen. Flüchtende zahlen erst den Schmuggler, um sie auf See zu bringen, dann die LCG, die die Boote aufhält, den an Bord befindlichen Flüchtenden alle weiter Wertsachen und Handys abnimmt und diese dann zurück in die Lager in Libyen bringt, wo diese erneut für eine versuchte Überfahrt zahlen müssen.

Die Lage in Libyen, insbesondere in den Internierungslager

In dem bereits erwähnten Video https://forensic-architecture.org/investigation/seawatch-vs-the-libyan-coastguard im Bereich LCG ist zu sehen, wie Geflüchtete, die sich bereits auf einem Boot in Sicherheit befinden oder gerade von der libyschen Küstenwache gerettet werden, wieder ins Wasser springen. Das zeigt deutlich, was Menschen riskieren, nur um nicht wieder nach Libyen zurückgebracht zu werden. Ein Mann bezahlt dafür sogar mit seinem Leben (Minute 18 des Videos).

Vielleicht noch eindrücklicher sind die Eindrücke einer jungen Frau, die in der Arte-Dokumentation „Endstation Libyen: Wie die EU Migranten stoppen will Doku (2019)“ interviewt wurde. Sie erzählt:

„Sie sperren uns ein. Sie schlagen uns, die Lybier. Sie haben Geld von uns verlangt $3000 aber die hatte ich nicht, ich musste meine Eltern anrufen und um Geld bitten, mein Bruder hat mir etwas geschickt. Als ich es dem Mann gab hat er gefragt und wo ist der Rest? Ich sagte ich habe es nicht. Sie schlagen mich jeden Morgen, binden mich an und legen mir Stromkabel an die Füße. Sie peitschen mich aus. Eines Tages wollte er mit mir schlafen, ich war schwanger. Ich sagte Nein ich bin verheiratet, da nahm er seine Peitsche und fing an mich zu schlagen. Ich habe geblutet und mein Baby verloren. Es gibt Dinge, die sind unbegreiflich. Über die kann man kaum sprechen. Manchmal nehmen sie ein Fass und füllen es mit Wasser, dann holen sie die Frauen, die ein Baby haben und fragen wo ist das Geld? Dann nehmen sie das Baby bei den Füßen und tauchen es mit dem Kopf ins Wasser und immerzu wo ist das Geld, wo ist das Geld? Das Baby zappelt, aber es hat ja keine Kraft. Sie tauchen es weiter ins Wasser. Die Mutter darf nicht schreien sonst töten sie sie. Die Mutter weint und sagt ihr bekommt das Geld später, sie fleht sie an. Oder sie schnappen sich die jungen, ziehen sie aus und nehmen ein Stück Gummi machen es heiß und drücken es den Jungen in den Rücken, du schreist nicht, sonst töten sie dich. Oder sie schneiden ein Ohr mit der Schere ab. Oder sie greifen sich ein Mädchen, um es zu vergewaltigen mit einem Holzstock. Ich habe das mehrmals gesehen.“

Und das sind sicher keine Einzelfälle. Bei meinen Recherchen stoße ich an jeder Ecke auf Geschichten von Folternarben, auf Menschen, die sagen, sie würden lieber sterben, als in die Internierungslager in Libyen zurückkehren zu müssen, auf Berichte von regelmäßigen Vergewaltigungen und viele andere für mich als Europäer fast unvorstellbare Grausamkeiten.

In einem Video von Monitor spricht ein Experte (Harry Johnstone von der Global Initiative Against Transnational Organized Crime) von „Big Business“ in den Lagern werden jährlich ca. 400 – 800 Millionen Euro umgesetzt. Sowohl durch Lösegelder für die Freilassung der Gefangenen, Geld von Schleppern, mit denen die Flüchtlinge die Überfahrt nach Europa wagen, als auch durch Zwangsarbeit. Dies bestätigt auch den gesellschaftlichen Teufelskreis der Zusammenarbeit zwischen Internierungslagern, LCG und Schleppern, wie bereits unter dem Punkt LCG am Ende erwähnt. (Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=NRMos8YO51E&ab_channel=Monitor)

Zum Hintergrund: In Libyen gibt es die DCIM, eine staatliche Behörde, die 2012 gegründet wurde, um die steigende Zahl von Geflüchteten zu verwalten und in offiziellen Internierungslagern unterzubringen. Hier ein Video von Monitor, das die Situation in den offiziellen Lagern zeigt: (https://www.youtube.com/watch?v=NRMos8YO51E&ab_channel=Monitor). Aufgrund des Bürgerkrieges ist die Situation jedoch so instabil, dass viele der Lager de facto nicht von offiziellen Stellen, sondern von Milizen und Banden kontrolliert werden und kaum einer öffentlichen Kontrolle unterliegen. Hinzu kommt, dass, wie aus den von amnesty international geführten Interviews deutlich wird, nicht nur offizielle oder quasioffizielle Internierungslager existieren, sondern auch und in meist größerer Zahl inoffizielle Lager, die wohl eher als Gefängnisse zu bezeichnen sind. Viele, die in solchen Lagern festgehalten werden, sprechen von einem Foltersystem, aus dem sich die Familie eines Inhaftierten freikaufen muss. Um immer mehr Geld von den Angehörigen zu erpressen, werden die Gefangenen regelmäßig gefoltert und die Videos davon an die Angehörigen geschickt. Auch Vergewaltigungen sind laut Berichten regelmäßig und in unvorstellbar grausamer Weise eine brutale Normalität.

An dieser Stelle ist es mir wichtig, noch einmal auf die direkte Finanzierung des LCG durch die EU und Italien hinzuweisen. Ein Gewaltapparat, wie er sich in Libyen etabliert hat und zu dessen Aufrechterhaltung die LCG wissentlich beiträgt, sollte auf keinen Fall von der EU finanziert werden. Nur weil Europa seine globale Verantwortung nicht wahrnehmen will, segregiert es einmal mehr die Menschen und sorgt aktiv für unvorstellbares Leid von Menschen, die nicht das Glück hatten, in Europa geboren zu sein.

Frontex, Europäische Grenz- und Küstenwachenagentur

Die 2004 gegründete Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache koordiniert die Zusammenarbeit der EU-Staaten an den europäischen Außengrenzen. Vorrangiges Ziel ist ein integriertes europäisches Grenzmanagement. Sie soll eine effiziente Steuerung der Migrationsströme gewährleisten und damit zur Sicherheit der EU beitragen. Gleichzeitig soll die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums gewährleistet und die Grundrechte geachtet werden. Die Kompetenzen der EU-Agentur wurden mehrfach erweitert und bis 2027 soll Frontex über eine ständige Reserve von 10.000 Grenzschützern und ein Budget von 5,6 Milliarden Euro verfügen.

In einer ganzen Reihe von Recherchen wurde Frontex direkt mit illegalen Pushbacks und anderen Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen in Verbindung gebracht, etwa mit Internierungen und Abschiebungen in Bulgarien oder Ungarn, mit dem bewussten Verschweigen und Nichtverfolgen von tödlichen Schüssen auf Flüchtende durch ungarische Grenzbeamte. Frontex drängte auch auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ungarn, selbst, nachdem der Europäische Gerichtshof im Dezember 2020 die ungarischen Asylregeln als europarechtswidrig eingestuft hatte. Die Rede war vom Einsatz von Pfefferspray, Hundebissen und Schlägen bei illegalen Pushbacks. Spätestens ab diesem Zeitpunkt müsste jede EU-Behörde die Zusammenarbeit mit einem so agierenden Mitgliedstaat einstellen. (vgl. https://taz.de/Die-Rolle-von-Frontex-im-Grenzregime/!5900343/; https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-frontex-in-griechenland-in-illegale-pushbacks-verwickelt-a-00000000-0002-0001-0000-000173654787; etc.).

Anfang 2022 sorgt ein weiterer Skandal dafür, dass der langjährige und häufig als Hardliner erkennbare Frontex-Chef Fabrice Leggeri Frontex verlassen muss, was die Situation bei Frontex etwas entschärft. Leggeri soll angeordnet haben, dass in einer internen Frontex Datenbank Einsätze gegen Flüchtlingsboote falsch zugeordnet werden, so dass diese entgegen der Realität in griechischen Hoheitsgewässern türkischen Hoheitsgewässern zugeordnet werden, um illegale Pushbacks in griechischen Gewässern nicht dokumentieren zu müssen.

Viel Kritik muss Frontex auch für die Einsätze im Mittelmeer einstecken, denn seit 2015 wurde die Anzahl der Schiffe systematisch reduziert, so besteht die Nachfolgemission von Operation Sophia, Operation Irina, nur noch aus zwei Schiffen. Und deren Operationsradius wurde auf einen Raum beschränkt, der 100 Kilometer vor der libyschen Küste endet, „wo die Wahrscheinlichkeit, in Rettungseinsätze verwickelt zu werden, geringer ist“ (vgl. internes Schreiben des EEAS (Europäischer Auswärtiger Dienst) vom Februar 2020). Zu diesem Zweck hat Frontex von der EU bereitgestellte Steuergelder verwendet, um drei Flugzeuge im Mittelmeerraum zu betreiben, Osprey 1 & 3 und Eagle 1, die die zuständigen nationalen Behörden informieren sollen, wenn Geflüchtete gesichtet werden. Es gibt jedoch Fälle, in denen Geflüchtete berichten, dass, obwohl ein Flugzeug gesichtet wurde, Stunden und manchmal Tage keine Hilfe gekommen ist, und es gibt Fälle, in denen Frontex die libysche Küstenwache informiert haben soll, obwohl sich ein Boot in einer europäischen SAR-Zone befand, was rechtlich eine Rettung durch die europäische Küstenwache bedeuten müsste. So berichten es zumindest NGOs, die Rettungen durch LCG in europäischen SAR-Zonen beobachtet haben. (https://www.republik.ch/2021/04/10/ueber-der-grenze).

Dies zeigt die direkte Komplizenschaft der europäischen Behörden bei illegalen Pushbacks und anderen Menschenrechtsverletzungen insbesondere im Mittelmeer. Das bedeutet die Abkehr von der Hilfsbereitschaft hin zur Nutzung aller Möglichkeiten, eine erfolgreiche Überfahrt zu verhindern auf Kosten zahlreicher Menschenleben, und bedeute zudem die bereitwillige Inkaufnahme der Zustände in Libyen, solange kein Asyl gewährt werden muss.